産業・経済

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

潜在性の高さに期待?成田国際空港の上場は本当実現するのか?

世界的に空港不動産業を担う企業が改めて注目を浴びているが、日本にもそのカテゴリーに該当する、非上場のままの空港管理会社が存在する。それが成田空港を管理運営する、成田国際空港株式会社だ。一般の利用者にとってはNAAと書かれたロゴマークのほうが知名度は高いかもしれない。

この会社は2004年に民営化で開設されてから、2006年ごろには早期上場を目指す動きが見えたが、最近ではすっかりその噂を聞かなくなってしまった。果たして同社の上場に実現性があるのか、検証してみた。

■きわめて特殊な会社「NAA」

成田国際空港株式会社、略称NAAは、成田空港の開港を担った新東京国際空港公団の業務を継承する形で設立された。民間会社といいながらも、その全株式は国土交通大臣が90.01%、財務大臣が9.99%を保有する。したがって株式は、現状では民間にはまったく提供されていない。

また、資金はすべて政府から無利子貸付を受けている存在であり、あらゆる事業計画とその実施にあたっては、国土交通大臣の認可を必要とする、まさに特殊会社だ。2004年に成田空港株式会社法という企業の名称そのままの法律が施行され、成田国際空港の設置および管理をこの会社が一切任されている。

■設立当初から上場を視野に

NAAは会社設立から2年後の2006年には早々に株式上場による完全民営化を目指し、社内に上場準備室を設置して早期の上場に備えた。しかしながら、2008年に審議された成田国際空港株式会社法を改正する法律案が衆議院解散で審議未了により廃案となったことから上場はたち切れ状態となったまま今日に至っている。

この間、政権が民主党に移行し、また自民党に戻るという同社にとっては必ずしもプラスにならない事態を経ていることから、民営化は実現されないままだ。しかしながら、ここへきて再度、上場による完全民営化を目指す中期経営計画(2013~2015年度)が提出された。

■業況も安定の優良企業

競争環境のない国策会社という側面が幸いしてか、NAAは開業から安定的な営業収益と営業利益を維持しており、2014年3月決算では営業収益1,906億円、営業利益は335億円を計上している。

完全に民営化が進められれば、民間の知恵を発揮することにより、さらに収益を拡大していくチャンスがあると考えられるが、現状では限られた業務だけをこなす残念な存在となっている。…PR -

花粉・黄砂で車が真っ白! プロに聞く、自宅での正しい洗車方法

花粉や黄砂などにより、気付くと車が真っ白なんてことがある。家で洗車をするとき、その洗車方法は本当に正しいのだろうか?

そこで、カー・コーティングと洗車の専門会社であるKeePer技研株式会社の賀来さんに、自宅で洗車するときのポイントや注意点についてお話を伺った。

まず、自宅で手洗いの洗車をする場合の基本的なことを聞いてみた。

「黄砂やPM2.5、花粉などのほか、目に見えない汚れでもボディが乾いた状態ですと、ボディを傷つけてしまいますので、まずたっぷりの水で流してください。ホースなどから流水でおこなうのがベストです」

最初に冷やすことと、汚れを落とすためにたっぷりの水で流すことが基本のようだ。ボディがまんべんなく濡れている感じを想像してもらえば良いだろう。

それでは洗車するときに温度や天気は関係あるのだろうか?

「日なたで洗車をすると水分が乾き、ミネラル分が白く残り水アカのように残ってしまいます。そうなると落とすのが大変ですので、可能な限り日陰で常にボディが乾かないようにしながら洗車すると良いです」

ホースで水を流しながら、すすぎ洗いのようにすると良いようだ。

「その際の注意点ですが、もし水分が乾きそうなときは拭き取ってください。洗車後もそうですが、水分は必ず拭き取るようにしてください」

雨水にはミネラルが少ないので大丈夫だが、水道水にはミネラルが多く水アカのようになりやすいため、拭き取りは必須のようだ。

「常にボディを濡らせた状態にしておくのですが、ボンネットなどの平面の部分では水が溜まることもあります。水が溜まったままになるのもミネラルが付着しますので、長時間にわたって水が溜まることも避けた方が良いです」

最後に、洗車をする頻度についても聞いてみた。

「黄砂やPM2.5、花粉などの汚れの場合は、かなりマメに洗車することをおすすめします。週に1回から2回がベストです」

黄砂やPM2.5を洗わずに放っておくと、洗っても落ちなくなるそうだ。また、花粉にはペクチンという物質が含まれていて、放っておくと塗装にダメージを与えるのでマメに洗車をした方が良いと賀来さんは言う。

以上のようなポイントを抑えて洗車をすれば、黄砂やPM2.5が来ても愛車はダメージを受けず、快適なドライビングもできるだろう。プロのアドバイスは忘れずに頭に入れておこう。

●取材協力

KeePer技研株式会社

HP:http://www.keepercoating.jp/corp/ -

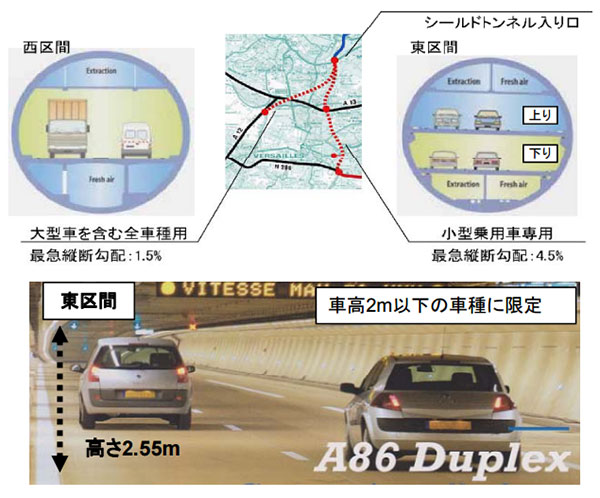

中途半端な目黒線と第三京浜、実は渋滞解消の特効薬? ヒントはパリに

C2中央環状線の全通で首都高のネットワーク効果が高まりましたが、3号渋谷線では逆に渋滞が悪化しています。その解決に、中途半端な路線に見える2号目黒線と第三京浜が、大きな力を発揮するかもしれません。そのヒントがパリにあります。

3号線の渋滞を緩和できる2号線

首都高C2中央環状線が全通して約1カ月。年度末の混雑シーズンが過ぎ4月に入り、首都高の渋滞は激減。ネットワーク充実の効果がはっきり見えてきました。

一方、3号渋谷線はかえって混雑が悪化し、利用者の不満は高まっています。もともと東名方面への交通需要が多く、混雑する3号線。それがC2の全線開通によって3号線へ3方向からクルマが一気に集中するようになり、夕方は下り方向の渋滞で大橋JCTがパンクします。午前中の上り渋滞も深刻なままです。

これを抜本的に緩和するには、外環道東京区間の開通(恐らく約10年後)を待つしかありませんが、実はもうひとつ手があります。それは、2号目黒線を第三京浜まで延伸することです。

2021年度、首都高横浜環状北西線が完成し、東名の横浜青葉JCTと第三京浜港北JCTが直結される予定です。加えて第三京浜が2号目黒線につながれば、横浜青葉から都心部へ向かうもう1本のルートが完成。3号渋谷線の渋滞は上下線とも大幅に緩和されるでしょう。

2号目黒線はC2中央環状線と接続していませんが、C1都心環状線とは接続しています。またC2が全通した結果、C1の渋滞は約半分に減りました。そのため第三京浜を、空いたC1と接続する2号線と結ぶのは、むしろ合理的です。

東名に相手を取られた第三京浜

そもそも第三京浜は、なぜある意味中途半端な玉川ICが終点なのでしょう。

建設当時の記録から読み取れることは、当初から玉川ICは暫定的な終点で、「そのへんにしておけば、あとあと都合がよかろう」という意図だった、ということです。具体的には、「いずれ首都高3号渋谷線との接続に好適」ということでした。

首都高3号線は結局、東名高速と接続されていますが、この第三京浜が計画された段階では、東名の計画はまだはっきりしていませんでした。

というのも、戦後の都市間高速道路の計画において、まず構想されたのは東名ではなく中央道だったからです。計画された当初の中央道は、現在建設中のリニア中央新幹線とほぼ同じ南アルプス縦貫ルートが想定され、東京~名古屋間を最短距離で結ぼうと考えられました。…

-

ノー残業でも「売上がグングン上昇する」フィンランドのオフィス習慣とは

北欧の国フィンランドといえば、どんなことを連想するだろうか? まず最初にムーミンの細長いキュートな顔や、冬景色を思い浮かべる人も多いかもしれない。

実はフィンランドでは、長時間労働をせずとも生産性の高い仕事が実現できているという。さらに男女格差もきわめて低く、女性がとても働き続けやすい国と言われている。

今回はそんなフィンランドのオフィス環境の秘訣について、OECDの調査報告や、フィンランド駐在経験を持つ田中健彦さんの著書『フィンランド流 社長も社員も6時に帰る技術』を参考にしつつ、探っていこう。

■1:上司も部下も家庭と余暇を優先する

OECDの調査によると、フィンランドのフルタイムワーカーは、男性も女性も平均して約15時間を睡眠や自分と家族のために使うのが普通だという。

上司も部下も、定時までに集中して仕事を終わらせ、私生活を充実させる努力をしているようだ。

「時間内に仕事を終わらせ、余暇を楽しむ」、このメリハリが仕事の生産性をあげたり、新しいアイディアを生み出しているといっていいだろう。

■2:メールの“CC”や“BCC”は最小限に

日本では、メールをやり取りする際に“参考までに部長と課長と主任にCCで落とす”といったことがあるだろう。部下が増えれば増えるほど、管理職のメールボックスは未読メールで占められていくことになる。

田中さんの著書によると、フィンランドにはそうした習慣が根付いていないと言う。

そもそも上司に報告・連絡・相談する“ホウレンソウ”が重要視されておらず、上司も部下のやり方に干渉しないのが鉄則だそうだ。

よって、上司がメールの洪水に飲みこまれることも、部下が“ホウレンソウ”に時間をとられることも少ない、というわけだ。

努力や過程より、“期日までにキチっと仕上げられた結果”が全てだとされるため、ある意味シビアな世界ともいえるかもしれないが……。

■3:会議よりフランクなスタンディングミーティング

日本では、喫煙室で経営陣や他部署の人達との交流が生まれ、「喫煙室でちょっと小耳にはさんだのだけどさ」なんてこともあるが、フィンランドのオフィスには、みんなが自然に集まって打ち合わせをしたり、情報交換する場所があるという。

田中氏の著述によると、日本の企業では

<若いエンジニアは、どうしてもそれぞれの殻に閉じこもって仕事をしていて、隣の仲間がどんな仕事をしているかどうかも知らない>

ということも珍しくないとのことだが、タバコを吸わなくても、“夜の飲み会”に顔を出さずとも、このようなスペースを設けることで社員同士の縦のつながり、横のつながりが活発になり、アイディアも多く生まれているという。…

-

「枯山水」庭園、人気ゲームの影響で注目度アップ

あるボードゲームのヒットを機に、いまあらためて注目されつつある日本の伝統的な庭園様式がある。それが室町時代から続く「枯山水」だ。

このところ人気のボードゲーム「枯山水(Stone Garden・8,100円・税込/ニューゲームズオーダー・東京都立川市)」は、プレーヤーが庭師となり、美しく、そしていかに「わびさび」を表現した庭をつくるかを競うものだ。

枯山水とは、水を用いず石や砂だけで自然の風景を表現する日本庭園の様式のひとつで、庭づくりは室町時代の禅宗寺院で盛んとなり、今日に至っている。しかし知識はあっても、その姿を見るのはテレビや雑誌、インターネットなどを介して見るケースが多いかもしれない。

有名どころでは、ユネスコの世界文化遺産に登録されている「龍安寺(りょうあんじ・大雲山 龍安寺/京都府京都市)」の石庭(拝観料500円)などがあるが、今回はちょっと風変わりな枯山水も見てみたい。ゲームのプレーの参考にもなりそうな場所をいくつかご紹介してみたい。

豪快な枯山水は期間限定公開だ。「太山寺(たいさんじ・三身山 太山寺/兵庫県神戸市)」の塔頭(たっちゅう)である「安養院」庭園では、間もなく春の特別公開が始まる。こちらの枯山水は、石組みだけを使ってつくられたもので、神戸市内では唯一の国指定名勝庭園だ。公開は年に春と秋の2回で、春は例年4月27日から5月5日までとなっている。入山料は300円。また希望者には500円で、和菓子と抹茶がふるまわれる。ちなみ秋の公開は11月15日から30日まで。

赤い枯山水も、公開は期間限定となっている。東福寺(とうふくじ・慧日山 東福禅寺/京都府京都市)には、通年公開の東西南北と4つの庭園とは別にユニークなカラーの枯山水がある。これは同寺の塔頭である「龍吟庵(りょうぎんあん)」にある3つの庭園のうちの1つの不離の庭(東庭)だ。ここでは鞍馬の赤石を砕いたものが敷かれており、独特の風情を醸し出している。拝観料は500円。公開日は、通常春と秋の2回で、春は3月14から16日。秋は11月1日から12月7日までとなっている。

日本最南端の枯山水は沖縄にある。「石垣氏庭園(沖縄県石垣市)」は、寺院ではなく個人の住居の庭だ。琉球王朝時代の役人を祖先に持つ同家の庭は、1800年ごろの作庭ともいわれる琉球石灰岩による枯山水様式で、国の重要文化財でもある。料金は無料だが、同庭園があるのは現在も所有者が生活する場。したがって静かに、短時間、かつ見るのは庭だけなど、見学時のエチケット&マナーの遵守はいうまでもない。

ボードゲームがきっかけとなり、改めて注目を浴びる存在となった枯山水。機会があれば、実物を見に各地に足を運んでみるのもよさそうだ。

■記事全文へ