社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

途上国支援に走る若者を、大阪の中小企業経営者が一喝 「社会貢献? きれいごと言ってたらあかんのよ」

途上国向けのビジネスは、いま「BOPビジネス」と呼ばれている。Base Of the Economic Pyramid、すなわち経済ピラミッドの底辺にいる貧困層、という意味だ。とはいえ合計すれば40億人、600兆円ともいわれる巨大市場だ。

2015年3月19日放送の「カンブリア宮殿」(テレビ東京)は、そんなBOPビジネスの最前線で活躍する日本の中小企業、日本ポリグルの小田兼利会長(74歳)を紹介した。

■ビジネス企画だけした学生には「現地へ行け」

大阪市にある日本ポリグルは、従業員35人。規模は小さいが、世界40カ国で水の浄化ビジネスを展開している。アジア最貧国のバングラデシュやアフリカの危険地域にも、納豆のネバネバを原料とした独自の浄化剤を販売し、現地で運営できる浄水施設も作っている。

現地の人を雇い、浄化剤の普及・販売をする「ポリグルレディー」や、浄化した水を運ぶ「ポリグルボーイ」などの雇用も生み出し、永続的なビジネスを成立させている。現地をたびたび訪れるという創業者の小田氏は、こう語る。

「ボランティアだけでやろうとしていたら、息切れしている。ビジネスとしていかにすれば両立できるかが、私たちのテーマだ」

今年3月、BOP事業案を競う「40億人のためのビジネスアイデアコンテスト」が開かれた。全国から106組の応募があり、小田氏も審査員として最前列でプレゼンを見守った。

ある若い女性は「アフリカに健康と笑顔を届ける」をテーマに、「富山の置き薬」形式のビジネスモデルをプレゼンした。この女性に、小田氏は鋭く指摘する。

「預けるやり方だと、間違いなく売り飛ばされる。責任者を選んで、リスクを負わせないと収益性ゼロだ」

バングラデシュでのビジネスを提案したものの、現地には行っていないという男性には、「少ないお金でいいから、身ひとつで現地から始めた方がいい」と厳しくアドバイスした。小田氏は、コンテスト終了後の感想をこう漏らす。

「社会貢献なんて言われたら、私はアレルギーを起こす。そんなものじゃない。お互いに利益を出さないと。きれいごと言ってたらあかんのよ」

■カネ儲けの失敗が海外進出のきっかけに

日本ポリグル入社3年目の水野花菜子さん(26歳)は、大学院卒業後、ボランティアでなく民間企業として国際協力に関わる仕事をしたいと入社した。

自分の足と目で現地の状況を見なければ分からないという小田氏の方針でタンザニアに同行し、単独での現地調査も任されていた。…

PR -

保守化する老人…学生運動の“闘士”が右傾化した理由

「結局、左では社会は変えられなかった。俺たちは本気で社会と国と権力に若い頃向き合った。でも挫折した。しかし今、また若い頃、燃えていた熱い血が騒いでいる。右とか左とか、そんな下らない次元の話ではないんだよ」

地方公務員として長年、関東某県の県庁に勤務後、弁護士に転じた足立裕樹さん(仮名・69歳)は、大学生の頃、全共闘の末端組織にも属していた。もっとも今思えば、社会を変えようという活動に参加している「自分に酔っていた」(足立さん)節もあると自身の胸の内を明かす。

元全共闘の闘士が今、応援するのは安倍総理

そんな足立さんが、今、熱心に支持しているのが保守政治の系譜を引く安倍晋三総理だ。左から右へ、急旋回ともいえる転回だが、足立さんの心の中ではさほど変化はない。

「既存の権力、既得権益を打破する。そして社会に暮らす人たちが皆幸せに暮らせる社会。そんな視点でモノをみると、小泉元総理、そして安倍総理に行きついた」(足立さん)

安倍総理といえば、国防軍化や自衛隊の権益拡大という政策が思い浮かぶ。この点について、元全共闘闘士である足立さんは、「支持できる」と話す。

「60年代の安保闘争では、結局、アメリカから何か押し付けられるらしい……と。若い学生同士、よくわからないまま活動に参加していた。でも安倍総理は自前の憲法を作りと、右、左関係なく、自分たちが暮らす社会のルールは自分たち、つまり私たちで作っていこうというスタンスです。それは私たち全共闘が求めていたものと、さほど違いはありません」(足立さん)

元全共闘とまではいかなくとも、デモに参加するなど、当時、学生運動に参加していたシニア層のなかには、先に紹介した足立さんの例にみられる“右旋回”した者も少なくない。

地方新聞の広告局員を定年退職後、今では悠々自適の生活を送っている大井敬二さん(仮名・70歳)もそのひとりだ。

「正直、若い頃は、『みんながデモに参加する? あっ、オレも』って感じだった。イデオロギーなんて言葉もわかってる振りしてよくわかっていなかった。安保がどうのといってもそれすらわかっていなかったね。ヘルメット被って、角材持って、機動隊と戦う。そういうファッションだったのよ」(大井さん)

かつての学生運動はファッション、今は本気

今、大井さん、若かりし頃のような“ファッション”ではなく、本気で次世代の党を応援しているという。

「自民党と違って、既得権益のしがらみがないなかで頑張っているから。…

-

佳子さま 「シャネル誤報」の原因と本当のブランドの名前

女性セブン(3月19日号)の報道をきっかけに巻き起こった「シャネル騒動」。佳子内親王が地方公務(2月28日~3月1日の岡山訪問)の際に着用していたスーツを“シャネル風”と報じたところ、一部のテレビや週刊誌が“シャネルスーツ”と誤って引用して報じたために、思わぬ波紋が広がってしまったのである。

“シャネル風スーツ”とは実は独立したファッション用語。シャネルが作って流行させたカーディガンスーツの一種で、「シャネル製」を意味するわけではない。恐らくそうした方面に詳しくない記者が勘違いして誤報につながったと考えられる。それでは、佳子内親王の洋服は本当はどこが作ったものなのか。宮内庁関係者に聞いた。

「通常、紀子様、佳子様のお洋服は百貨店の外商部を通じて購入されます。カタログからお召しになりたい洋服を選ばれ、外商部が宮邸に品物を運搬してくるのです。

一部ですが、ご公務でお召しになるものの中にはオーダーメイドもあるそうです。この場合もデザイナーがスタッフを連れて宮邸に赴き、採寸すると伺っています。

紀子様は品格を感じさせながらもシンプルで華美でないものを好まれる。眞子様、佳子様も同様です。もちろん仕立てのよいものを選ばれるので安物ではございませんが、一部で報道されたような高価なブランド品などではありません」

ただし佳子内親王も20歳の女子学生。さすがに「カタログショッピング」だけというわけにはいかないようだ。

「プライベートで楽しんでおられる私的なお洋服は、同世代のご友人とお忍びでショッピングを楽しまれているそうです。新宿や表参道などのお店がお好みとか。変装してお出かけになるようです。

普通の女子大生に人気の『ローリーズファーム』や『ローズバッド』などリーズナブルなものをお持ちです。

最近のお気に入りは、英国の『アドミラル』と若い女性に人気の日本のブランド『ダブルネーム』がコラボしたハイカットのスニーカー。8000円ほどのお値段のものです」(前出・宮内庁関係者)

皇室ファッションの定義は決して「価格」ではない。着用する皇族の品位こそが、何より大事ということなのだろう。

※週刊ポスト2015年4月3日号

-

<石巻>門脇小を忘れない…校舎被災で焼失、統合前に閉校式

東日本大震災の津波と火災で校舎が焼失し、仮校舎で授業を続けていた宮城県石巻市立門脇(かどのわき)小学校の閉校式が22日、仮校舎のある門脇中で開かれた。学区の大半が被災し児童数が激減、4月から近くの石巻小に統合される。児童、卒業生ら約600人が142年の伝統を持つ母校に別れを告げた。

式では、6年の尾形凌太さん(12)が「震災でつらい経験をしたが、環境が変わっても毎日楽しかった。この学校で過ごしたことを決して忘れない」と別れの言葉。出席者全員で「手を取って進もうよ/小学校は門脇」と校歌を歌った。

門脇小は1873(明治6)年創立。海から約800メートルの場所にあり、津波で浸水後、流れ着いたがれきが発火し校舎が焼失した。学校にいた児童は高台に避難し無事だったが、下校した7人が犠牲となった。学区の大半が居住できない災害危険区域となり、児童数も震災前の3分の1の109人に。それでも約6割は学区外の仮設住宅などから仮校舎に通い続けた。被災校舎は、市が震災遺構として保存するか検討中。

卒業生の吉田恵美さん(40)は娘が同小3年生。被災校舎近くの自宅が被災した。「戻りたいけど戻れないだけに、震災を理由に母校が消えるのは心が痛い。娘は自分から入学を希望し、この3年で気持ちが強くなった。門脇小の子たちに、私も元気づけられた4年だった」と話した。【百武信幸】 -

<保護観察制度>負担大、保護司なり手なく 川崎の2人も

川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年、上村(うえむら)遼太さん(13)が殺害された事件で、殺人と傷害致死の非行内容で家裁送致された17〜18歳の3人のうち2人は、別の事案に関与したとして保護観察中だった。少年らには近くに住む保護司が面接をしていたとみられるが、事件は防げなかった。非行や事件に関わった少年らを社会生活の中で更生させる「保護観察制度」。川崎の事件はその現実や課題を改めて浮かび上がらせている。

「辞めたいと思ったことは何度もある」

そう話すのは、川崎市内の50代の男性保護司だ。数年前、順調な更生だと信じていた担当の少年が保護観察の満期直前に再犯し、少年院に送られたときのことだ。「なぜ防げなかったのか」。自分を責め眠れない日もあったが、守秘義務から家族にも相談できなかった。

現在も少年や成人を受け持ち、面接で聞き取った生活や出来事を報告書にまとめて月に1度、地域の保護観察所の保護観察官あてに送付する。観察官が現場に出向くことはまれで、対応は基本的に保護司任せだ。「24時間監視できるわけではないし、受け持ちの人数も多い。無事に満期を迎えるまではいつも不安だ」という。

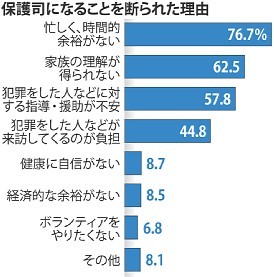

保護司は非常勤の国家公務員だが、交通費など実費以外は無給のボランティアで、なり手不足は深刻だ。法務省によると2000年以降では04年の4万9389人をピークに減少傾向で、15年は4万7872人と過去15年間で約1500人減った。保護司法が定める定員5万2500人との差は広がるばかりで、平均年齢も04年の63.3歳に対し、15年は64.7歳まで上昇した。

一方、常勤の国家公務員の保護観察官は1000人程度。毎年4万人を超える新たな保護観察対象者が出ており、観察官を31年務めた日本福祉大の木村隆夫教授は「保護司にこれほど大きな負担を背負わせるのは酷。観察官の拡充と保護司への支援をすべきだ」と訴える。

木村教授は、非行少年について「更生と非行の境界を(両脇から)綱で引かれながら歩いている」と表現。「罰則やルールを強化しても止められない。保護司や観察官が連携し、面接を重ねて信頼関係を築き、『心の鎖』でつなぎとめることが大事だ」と指摘する。

少年対象の更生保護施設として、保護観察中の少年らの立ち直りを支援している福岡県のNPO「田川ふれ愛義塾(TFG)」。工藤良理事長(37)は元暴走族総長で、中2から20歳まで保護観察を受けていた。…