社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

<公明>「環境権」の除外検討 憲法改正で方針転換

公明党は憲法を改正し新たな条項を加える「加憲」の対象から、環境権を除外する検討に入った。環境権の加憲は、同党が選挙公約で掲げており、憲法改正に関する中心的な主張だが、欧州諸国で環境権に関する違憲訴訟が相次ぎ、開発や投資の妨げになっていることを受け慎重姿勢に傾いた。早期の改憲を目指す自民党は、環境権加憲に応じることで公明党の抱き込みを狙ってきたが、戦略の練り直しを迫られることになりそうだ。【高本耕太】

◇経済への支障懸念

公明党がこれまで提唱してきた環境権は、国民に「良好な環境で生きる権利」を付与し、国に「環境問題に取り組む義務」を課すもの。1990年代から掲げており、象徴的政策の一つだ。昨年12月の衆院選の重点政策集にも、加憲の対象として「例えば、環境権など新しい人権」と掲げた。

しかし、昨年夏に衆院憲法審査会の与野党議員が行った欧州視察では、環境権を憲法に盛り込んだ結果、経済的なダメージがあったなど否定的な意見が多いことが判明。ギリシャでは「開発と環境保護のバランスをとるのが困難だ」として、経済成長の支障になる可能性が指摘された。ポルトガルでは「個人主義を助長する恐れがある」などと、社会的な秩序が混乱することへの懸念が出された。

公明党幹部は「環境権を盛り込むことで、地理的に離れた場所での違憲訴訟も可能になるかもしれない。公共工事は立ち行かなくなってしまう」と懸念する。

日本には、憲法13条(幸福追求権)に基づき、環境保全の施策を定めた環境基本法が既に存在する。党憲法調査会幹部は「環境権の加憲はデメリットも大きく、ことさら書き込む必要はないのではないか」と、環境基本法での対応で十分と指摘。別の党幹部も「(党内は)かなり否定的に傾いている」と語った。

衆院憲法審査会は月内にも、改憲項目の絞り込みのための議論を始める予定だ。自民党は各党との合意形成を優先し、多くの党に比較的認められやすいテーマとして「環境権などの新しい人権設定」を提唱しているが、公明党の方針転換でテーマの再考を迫られる可能性がある。

公明党は今後、加憲対象の柱として、地方自治の拡充や、衆院解散時に大規模災害が起きた場合の対応を定めた緊急事態条項の創設を訴える方針だ。9条については、1項(戦争放棄)と2項(戦力の不保持)を堅持したうえで、「自衛隊の存在と国際貢献」を明記する3項を加えることを提唱しており、海外での武力行使は認めない姿勢だ。…PR -

深夜の閉店、じわり増加=来客減で―外食チェーン

24時間営業が普通だった牛丼店やファミリーレストランなどの外食チェーンで、深夜に閉店する店舗がじわりと増えている。背景には、少子高齢化や生活時間の変化で来客が減少し、採算が取りにくくなったことや人手不足がある。

牛丼の「吉野家」は、全店舗の4割強に当たる521店舗で、深夜営業をやめている。かつては24時間営業が当たり前だったが、「コンビニの増加などで客が減り、働く人の確保も難しくなっている」(広報)という。

牛丼チェーンでは「すき家」も、昨年10月に深夜の1人勤務「ワンオペ」を廃止したため、1254店舗で深夜休業に追い込まれた。今年6月末までに24時間営業の再開を目指すが、店員の採用は難航している。

ファミリーレストラン「ガスト」などを運営するすかいらーくは2013年以降、約650店で閉店時間を早めたり、深夜は閉めるようにした。谷真社長は「来るのは完全に20代だけ。営業しても割に合わない」と説明する。

ハンバーガーチェーンの日本マクドナルドも、「東日本大震災後は夜に動く人の数が減った。開いていてもお客さんが十分に来ない店もある」(広報)と話す。24時間営業の店はこの2年で400店以上減り、全店舗の半分にも満たなくなっている。

-

与党協議で集団的自衛権の行使拡大が決定的、憲法9条は骨抜きに!

日本の安全保障法制について話し合う自民と公明による「与党協議会」で20日、新たなガイドラインが合意に至り、関連法案が次期国会で提出される見込みとなった。

安部政権は、昨年7月に自分たちが決めた集団的自衛権の行使に関する閣議決定から大きく舵を切り逸脱しようとしている。

与党協議を踏まえ、日本が直接攻撃された場合(武力攻撃事態)だけでなく、

(1)日本や、密接な関係国への攻撃が発生している場合。

(2)武力行使しか方法がない場合。

(3)武力行使を最小限にとどめる場合。

という新3要件を満たすケース(これを「新事態」と名づけた)でも自衛隊が出動できるよう、安倍政権は「武力攻撃事態法」を改正する意向だ。

しかし、安全保障に詳しい東京新聞の半田滋論説兼編集委員は、この「新事態」が追加されれば、“自衛”ついて定めた閣議決定との深刻な論理矛盾が起きると心配する。

「『武力攻撃事態法』にはもうひとつ、敵国からの攻撃が予測される『武力攻撃予測事態』という規定があります。これによって自衛隊はすぐには出動できず、準備を整えることしか許されていない。それほど日本は防衛出動を慎重に扱ってきたのです」

しかし「新事態」が盛り込まれると、様相は一変するという。

「『新事態』では日本への攻撃がなくても、その“存立”が脅かされ、『国民の生命、自由や幸福追求の権利が覆される』と内閣が判断すれば、集団的自衛権が発動されて自衛隊が出動できる。つまり、他国防衛のハードルが自国防衛よりも低くなってしまいかねないのです。これでは自国を守る行為より、アメリカが中東などで身勝手な戦争を起こした時、それに付き合って自衛隊が海外で戦う行為のほうがたやすい、ということになってしまいます」(半田氏)

そもそも、憲法改正という正規の手続きをしないで、時の政権が閣議決定だけで憲法解釈を変えた昨年7月の閣議決定は「憲法で国家権力を縛る」という立憲主義の否定につながりかねない。一部には憲法違反だとする批判もある。

ところが、首相も与党も自らが強引に決めたその閣議決定すら守ろうという気配を見せない…。なぜこんなことになっているのか?

「昨年7月に閣議決定を強行したものの、首相はまだまだ不本意なのでしょう。本当は自衛隊が自由に海外で戦えるよう、盛り込みたかった文言がもっとあったはず。今の政界は安倍一強で、自民党内でさえ首相に逆らえないムードがある。それだけに与党協議では首相の意向を忖度(そんたく)し、満漢全席のように首相の望むすべてのメニューを広げる忠誠心競争が起きているのでは?

その先に待ち受けるのは戦後初の自衛隊員の戦死、数兆円規模の防衛費アップ、そして憲法9条の骨抜きです」(半田氏)

「積極的平和主義」という聞こえのいい言葉で国民をけむに巻く前に、せめて自分で決めたことくらいは首相に守ってもらわないと!元の記事を読む

-

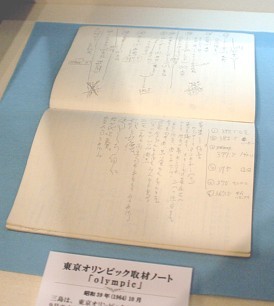

<三島由紀夫>東京五輪、取材ノートの内容明らかに

◇陸上男子100メートル「黒つむじ風のやう」

三島由紀夫が1964年の東京五輪を取材した際のノートの内容が、初めて明らかになった。山梨県山中湖村の三島由紀夫文学館に保管されていた。三島がナショナリズムに傾倒していった時期に当たるが、取材ノートには五輪を純粋にスポーツの祭典として満喫していた様子がうかがわれる。23日に発売される学術雑誌「三島由紀夫研究」に全文が掲載されるほか、24日から同館でノートを展示する。

取材ノートはB5判で、「Olympic」と手書きの表題が付けられている。同館が99年の開館に向けて三島の遺族から購入した、小説の創作ノートや草稿などの中にあったものの、精査されることなく保管され、2020年の東京五輪開催が決まったことを受け、昨春から本格的な読解が始まった。

三島は毎日新聞など3紙の依頼を受けて、開閉会式や陸上、バレーボールなどの競技を取材した。64年10月10日の開会式では、聖火台に向かう坂井義則選手の様子を「手を高く掲げて聖火台の横に立つ。少し笑つたようだ」などとメモし、翌日の毎日新聞で「聖火は、再び東洋と西洋を結ぶ火だともいえる」と論評した。

同12日に金メダルを獲得して表彰台に上った重量挙げの三宅義信選手の様子を「金メダルを上げてみんなに見せる/ショウマンシップ満点」と描写。同15日の陸上男子100メートルで米国のヘイズ選手が優勝した際には、「黒い肉の左から右への移動あるのみ、それは全く黒いつむじ風のやうにすぎた」と驚きを記している。

三島の研究者でノートの読解に当たった近畿大の佐藤秀明教授は「前年にノーベル賞候補に挙がるなど、三島が脂の乗り切った時期。一流のスポーツを観戦する楽しさを具体的につづり、生の感覚や臨場感が残されており非常に興味深い」と話している。【丸山進】 -

サリン事件 作家・麻生幾氏が明かす「知られざる捜査の内幕」

オウム真理教が起こした地下鉄サリン事件から3月20日で20年。事件の2日後には、山梨・旧上九一色村の教団施設へ強制捜査が入り、約2か月後、教祖・麻原彰晃(松本智津夫・現死刑囚)が逮捕された。現在、麻原ら幹部13人の死刑と5人の無期懲役が確定。裁判によって、東大を筆頭とした高学歴の教団幹部たちが、麻原の洗脳によって凶行へと突き進んだ過程が明らかになった。

強制捜査初日には2500人以上が動員されるなど、日本の公安・警察が全力で戦いを挑んだ歴史的事件。『極秘捜査』の著書がある作家・麻生幾氏が、知られざる捜査の内幕を明かした。

* * *

20年の月日が、これまで語ることを許されなかった記憶を溶かしてゆく。それは例えば、警察vsオウムの戦いもそうだ。語り尽くされた感がある言葉だが、20年前の、あの時の“壮絶”さは未だに多くのことが語られていない。3月20日の夜。地下鉄サリン事件発生の夜。東京・霞が関の警察庁。壮絶な思いで集まった幹部たちが、2日後に予定されている史上最大の強制捜査の最終確認を急いでいた。

その頃、都内のある場所で、公安警察官と協力者(モニター)との接線(セッセン)が密かにもたれた。オウム真理教の中枢に位置する男は、これまで繰り返してきた〈供述〉を口にした。

「昨年(1994年)6月、土谷正美(現死刑囚)の実験棟でサリンを生成。一部を松本サリン事件で使用し、製造プラントは破壊した。しかし、その時生成したサリンは残っており、隠匿されている」

警察庁首脳部は、この〈供述〉を最もレベルの高い秘密に指定。〈供述〉はもとより、男の存在ですら、警察庁の数人の最高幹部しか知らされていなかった。

たった一人のモニターの〈供述〉は、警察庁の“オウムとの戦い”の極秘の基本方針となっていた。オウムは強制捜査後も、隠匿されたサリンを使い、数百台のサリン攻撃車両を都内に走らせ、空からはラジコンヘリによってサリン攻撃を行う──その前提に立ってすべての作戦を策定していった。強制捜査の約一ヶ月前から始まったオウム内部の協力者獲得の作業は壮絶だった。半年後には、麻原彰晃逮捕後の組織内部の権力闘争さえ把握した。

冒頭の会議と同じ時間、警察庁から車で5分もかからない築地警察署。そこでの光景も語られざる記憶だ。

地下鉄サリン事件の特別捜査本部が立ち上がり、数百名にも及ぶ捜査員が熱気渦巻く講堂に参集していた。…