2ちゃんねる

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

【量子力学/量子情報】量子テレポーテーションの心臓部をチップ化――量子コンピュータ実用化へ「画期的成果」

掲載日:2015年3月31日

http://eetimes.jp/ee/articles/1503/31/news029.html|1m2サイズを26×4mmサイズに

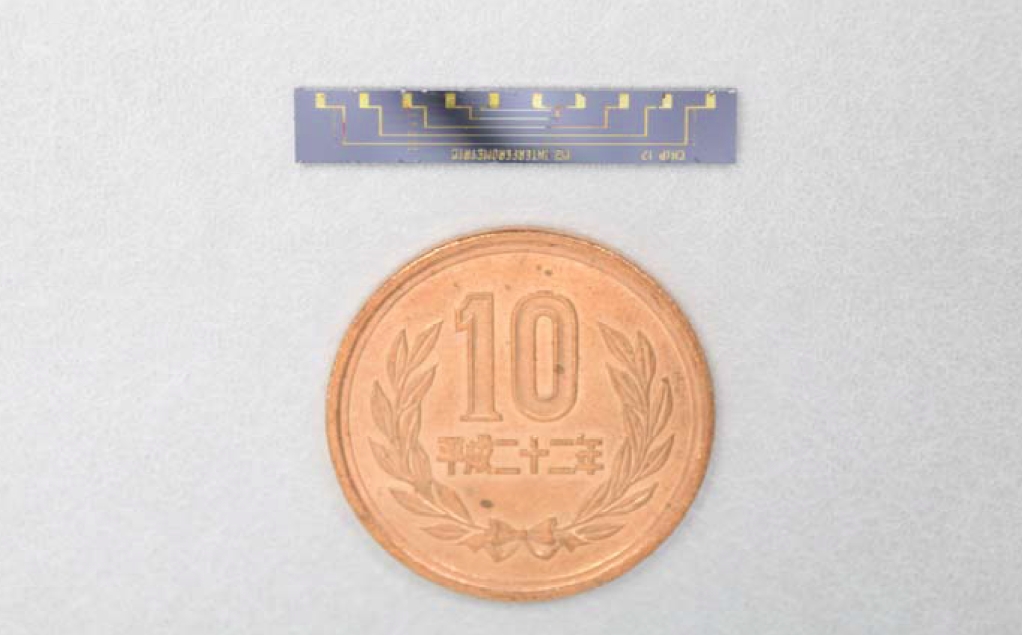

東京大学大学院工学系研究科の古澤明教授の研究グループとNTT先端集積デバイス研究所は2015年3月31日、

量子テレポーテーション装置の心臓部となる量子もつれ生成・検出部分を光チップで実現することに成功したと

発表した。光学部品を不要とすることで、同様の回路をこれまでの1万分の1のサイズに縮小した。今回の研究成果は、量子テレポーテーションの手法を用いて量子コンピュータを実現できることを示した。

この成果は、英国の科学雑誌「Nature Photonics」(現地時間2015年3月30日)に、

論文「Continuous-variable entanglement on a chip」として掲載された。開発したチップ 出典:東京大学

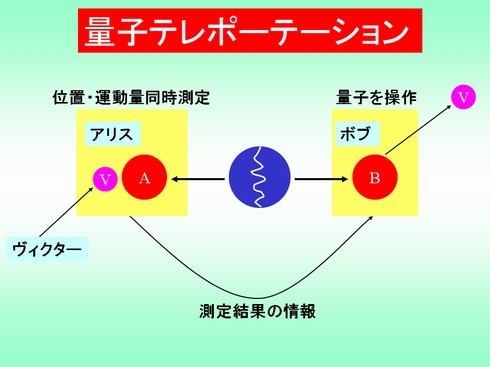

http://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1503/31/l_tt150331ToukyoU998.jpg|量子オペアンプである量子テレポーテーション

量子テレポーテーションのイメージ 出典:東京大学

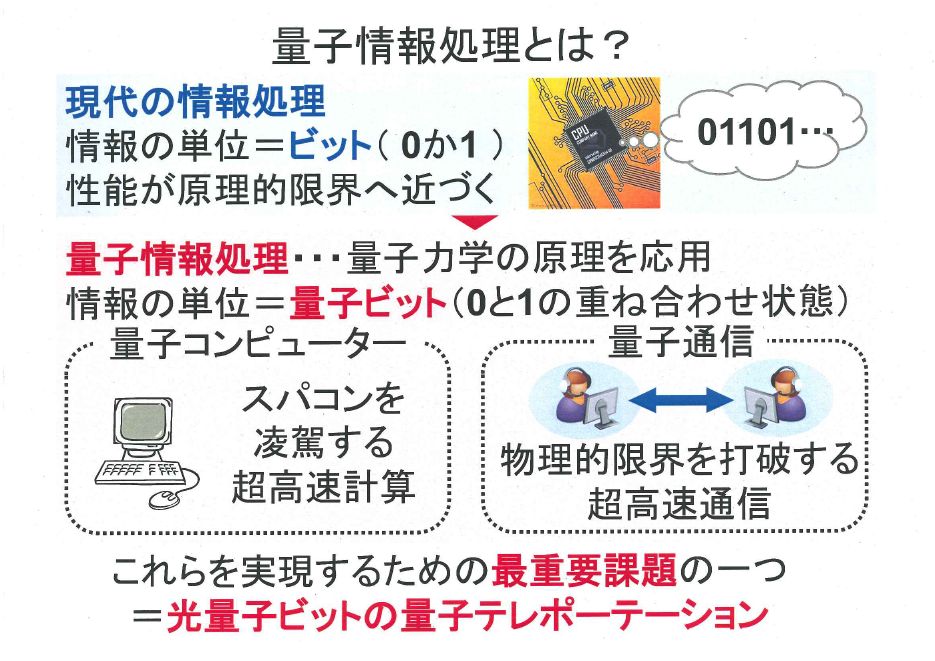

http://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1503/31/l_tt150331ToukyoU999.jpgエネルギー消費が極めて小さい超高速コンピュータを実現する技術として量子コンピュータが注目されている。

これを実現するためには、大量の量子ロジックゲートを作り込む必要がある。その手法として、古澤氏らの

研究グループは、光子に乗せた量子ビットの信号を転送する量子テレポーテーション技術に注目し、

開発に取り組んできた。量子テレポーテーションとは、光子に載せた量子ビット*)の信号(光量子ビット)を、ある送信者から

離れた場所にいる受信者へ転送する技術。これまでにない大容量通信を実現するとされる量子力学の

原理を応用した「量子通信」を実現する上で最も重要な技術とされている。さらに、量子テレポーテーションを

行う装置を組み合わせることで、超高速な処理性能を持つ「量子コンピュータ」も構築できるという。*)0と1の重ね合わせで表示される情報単位。重ね合わせとは0と1が同時並行で存在するような一種の中間状態で、

量子力学特有の状態。重ね合わせをうまく利用することで、高い処理性能の情報処理が実現できる量子力学を応用した情報処理の可能性 出典:東京大学

http://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1503/31/l_tt150331ToukyoU000.jpgPR -

【国際】ベトナム警察、サムスン物産の職員48人に出国禁止措置 ベトナム人13人死亡・29人負傷の事故を調査へ

聯合ニュース

2015-03-30 21:02http://thumbnews.nateimg.co.kr/view610/http://news.nateimg.co.kr/orgImg/yt/2015/03/30/PYH2015032612840034000_P2.jpg

ベトナム警察はサムスン物産の港湾埠頭建設工事現場で42人の死傷者を出した最近の事故と関連し、

現地韓国人職員に対して出国禁止措置を下した。サムスン物産関係者は30日「ベトナム警察が事故原因を調査するために現地韓国人職員の出国を

禁止するという公文書を送ってきた」として「警察調査に誠実に臨むだろう」と明らかにした。現地言論は出国禁止されたサムスン物産職員は計48人だと伝えた。

サムスン物産はベトナムハティン省の海岸のブンアン経済特区のフォルモサ・ハティン・スチール社の

工場で港湾埠頭の施工を受け持っている。こちらでは去る25日午後7時50分頃、港湾埠頭防波堤のケーソン(基礎鉄筋コンクリート構造物)の製作のための

鋳型が崩れて13人が亡くなって29人がケガした。死傷者は全部ベトナム人だ。一部生存者は事故前に鋳型が強く揺れると監督官に報告したが、作業を継続しろとの指示を受けたという証言をしたと現地言論が報道した。

しかしサムスン物産は崩壊兆候の中で作業を押し切ったという主張は事実とは違うと否認した。

http://news.nate.com/view/20150330n46506?mid=n1006

-

【再生医療】岡山大、関節軟骨の再生を誘導するステロイドホルモンを発見

掲載日:2015年3月29日

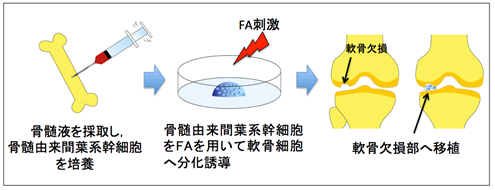

http://www.zaikei.co.jp/article/20150329/242818.html岡山大学のエミリオ・ハラ研究員と窪木拓男教授らによる研究グループは、グルココルチコイドの一種である

フルオシノロンアセトニドに、強力な軟骨細胞分化誘導能があることを発見した。変形性関節症罹患は、関節の炎症、痛み、可動域の制限などにより日常生活の質(QOL)を大きく低下させる

疾患で、日本国内の患者数は1000万人を超えている。骨は骨折しても再生するが、関節軟骨は血管が乏しい

組織であり、傷を受け欠損すると元通りには治癒しないという課題があった。今回の研究では、米国FDAに承認されている薬剤の中から、軟骨細胞分化促進能を有する薬剤を網羅的に探索し、

グルココルチコイドの一つであるフルオシノロンアセトニド(FA)が強力に軟骨細胞分化を促進することを発見した。ヒト骨髄由来間葉系幹細胞を高密度培養し、軟骨基質合成に与える影響を検討したところ、FAは骨髄由来間葉系幹細胞を

軟骨細胞に分化させる誘導因子として知られるTGF-β3と一緒に刺激することで、軟骨基質合成を著明に促進する

ことが明らかになった。実際に、マウスの膝関節に軟骨全層欠損を作製し、FAとTGF-β3を用いて軟骨細胞へ分化誘導したhBMSCsを

関節軟骨欠損部に移植したところ、欠損部にII型コラーゲン陽性の軟骨組織が再生されている像が確認できた。今後は、本研究成果が、幹細胞(骨髄由来間葉系幹細胞やiPS細胞)を用いた関節軟骨再生治療の新たな

基盤技術になると期待されている。なお、この内容は「Journal of Bone and Mineral Research」に掲載された。

<画像>

今回の研究成果の応用のイメージ(岡山大学の発表資料より)

http://www.zaikei.co.jp/files/general/2015032923305780big.png<参照>

関節軟骨の再生を強力に誘導するステロイドホルモンを発見 – 国立大学法人 岡山大学

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id279.htmlFluocinolone Acetonide is a Potent Synergistic Factor of TGF-β3-Associated Chondrogenesis of

Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells for Articular Surface Regeneration – Hara –

Journal of Bone and Mineral Research – Wiley Online Library

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.2502/abstract -

【テレビ】「マッサン」エリー 放送終了後初のTV出演 撮影中は「こんにゃくばかり」

NHK連続テレビ小説「マッサン」のヒロイン、エリーを演じた米女優シャーロット・ケイト・フォックス(29)が

30日放送のフジテレビ系「SMAP×SMAPスペシャル」の人気コーナー「ビストロSMAP」に出演。

10カ月にわたった「マッサン」の撮影の裏話などを披露した。28日の放送終了後初のテレビ出演。初のバラエティー番組、民放も初めてと「初づくし」。

撮影の合間、共演した俳優・八嶋智人(44)と、お笑いコンビ「2700」のネタ「右ひじ左ひじ交互に見て」を真似てテンションを上げていたことや、

一躍全国区になった今、街を歩いていると「シャロやん」と声を掛けられるようになったことなどを明らかにした。料理は「日本の朝ごはん」をオーダーし、魚や卵料理に大喜び。

撮影期間中は健康管理のためにダイエットをしていたといい「お米、久しぶり」とシャーロット。

食べていたのは「こんにゃくばかり」と答え、その意識の高さにSMAPのメンバーも驚くばかりだった。スポニチアネックス 3月30日(月)22時46分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150330-00000138-spnannex-ent写真

http://amd.c.yimg.jp/amd/20150330-00000138-spnannex-000-3-thumb.jpg -

【環境/生物】北海道のヒグマ、ここ200年で急激に草食化―人為的影響によるものか – 京大

掲載日:2015年3月29日

http://www.zaikei.co.jp/article/20150329/242817.html京都大学生態学研究センターの松林順氏らによる研究グループは、北海道に生息するヒグマを対象に

安定同位体分析を用いた食性解析を行い、かつてのヒグマは現代に比べてシカやサケといった動物質を

多く利用していたことを明らかにした。ヒグマは北半球の広範囲に分布する大型の雑食動物で、食物資源の可給性に応じて食性を大きく

変化させるという特徴がある。ヒグマの食べ物といえばサケというイメージが強いが、これまでの調査では、

北海道のヒグマはフキやセリ科などの草本やヤマブドウ・サルナシの果実といった植物質中心の

食性だということが分かっている。今回の研究では、北海道の道東地域と道南地域を対象に、ヒグマの骨と食物資源のサンプリングを

行った。その結果、ヒグマの食性は時代経過に伴って肉食傾向から草食傾向に大きく変化していたことが

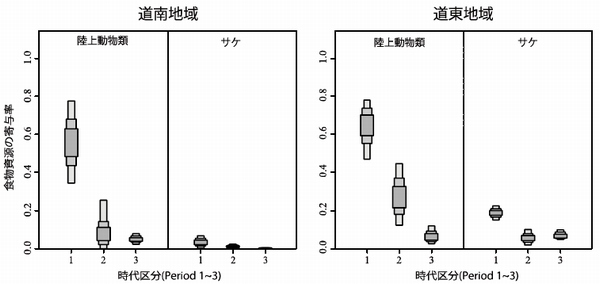

明らかになった。道東地域ではサケの利用割合が19%から8%まで減少し、陸上動物の利用が64%から8%にまで

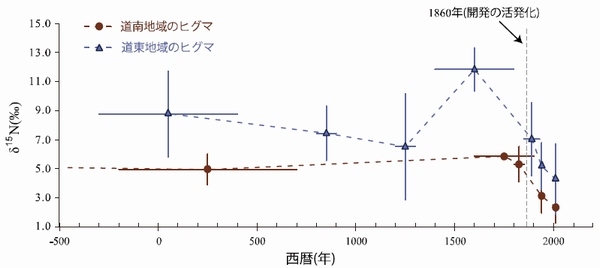

減少していること、道南地域では陸上動物の利用割合が56%から5%まで減少していることが分かった。また、この食性の大きな変化は概ねここ200年の間に急激に進行したことが分かった。約200年前は、

明治政府による開発が本格化した時期と一致しているため、この変化が人為的要因に起因している

可能性が示された。今後は、本研究成果を足がかりとして、生態系に対する人為影響を調べる保全生態学的研究において

安定同位体分析手法の活用範囲が広がり、関連分野の研究がより一層発展すると期待されている。なお、この内容は「Scientific Reports」電子版に掲載された。

<画像>

各地域・時代のヒグマの陸上動物類とサケの利用割合の推定値。ボックスプロットの外側から、

食物資源の寄与率の95%, 75%, 50%信頼区間を示している(京都大学などの発表資料より)

http://www.zaikei.co.jp/files/general/2015032923143120big.jpg動物質食物利用の指標となる、窒素同位体比値(δ15N)の時間変化。明治時代の創始期である

1860年前後を境にδ15N値が減少し始めたことが分かる(京都大学などの発表資料より)

http://www.zaikei.co.jp/files/general/2015032923162390big.jpg<参照>

北海道のヒグマ、肉食から草食傾向へ。明治以降の開発が影響か? -考古試料の安定同位体分析から- — 京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2014/150327_1.htmlMajor decline in marine and terrestrial animal consumption by brown bears (Ursus arctos)

: Scientific Reports : Nature Publishing Group

http://www.nature.com/srep/2015/150317/srep09203/full/srep09203.html