<東京工芸大>食品中の放射性物質量をマップに…ネット公開

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

<東京工芸大>食品中の放射性物質量をマップに…ネット公開

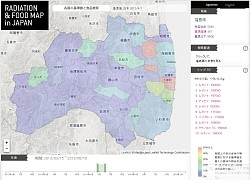

東京工芸大ソフトウェアデザイン研究室は、東京電力福島第1原発事故後の4年間に、全国の自治体で検査された食品中の放射性物質の量を確認できる地図をインターネットで公開した。食品産地の地図の上に、検出された放射性物質の量と、安全基準を超過した品目が何割あるのかを色分けして表示する。開発した野口靖・准教授(44)は「食品の安全性を自分の目でチェックしてほしい」と話す。

◇基準超えの割合を色分け

食品中の放射性セシウムの市町村ごとの検査結果は、厚生労働省(福島県内の水産物は東京電力)が定期的に公表しているが、公表資料には検査時点の数値だけが並んでいる。野口さんはコンピュータープログラミングやデザインの専門知識を生かして、データを統合し、一般の人が利用できる形に整理することを思い立った。

学生の協力を得て、厚労省や東電の発表データ、各国・地域の基準値をネットから収集。約1年かけて、事故の起きた2011年以降に食品から検出された放射性物質の数値の推移を、産地ごとに地図上に表示する仕組みを作った。日・米・欧州・チェルノブイリ原発(ウクライナ)の周辺国それぞれの安全基準値も参照できる。地図はホームページ(http://foodradiation.org/)で公開。【青島顕】

PR

コメント

プロフィール

HN:

社会そのほか速

性別:

非公開